未来の歯を守るために、

乳歯期のケアから

始めましょう Protect your future teeth start

乳歯期のお口の環境は、将来的な虫歯や歯周病のリスクに加え、歯並びや噛み合わせにも大きく関係します。「虫歯になったら治療をすればいい」という考えでは、同じトラブルを繰り返す可能性があるほか、お子様の身体だけでなく、通院にかかる時間や費用の面でも負担がかかってきます。

将来にわたり健康なお口を維持するためにも、治療よりも予防を重視した通院を心がけましょう。歯科医院では、お子様の年齢や性格に合わせた対応を行いながら、予防処置やご家庭でのケアに関するアドバイスも行っています。

永久歯に生え変わる時期が重要

乳歯はおよそ6〜12歳頃に永久歯へと生え変わります。この期間は歯並びが不安定になりやすく、汚れも溜まりやすいため、虫歯や歯肉炎などのリスクが高まります。とくに「6歳臼歯」は最初に生えてくる奥歯で、噛み合わせや顎の発達、身体全体のバランスにも関わる大切な歯です。適切なケアでしっかりと機能させることが、将来の全身の健康にもつながります。

この時期は、毎日の歯磨きに加え、保護者の方による「仕上げ磨き」を習慣にすることで、汚れをしっかり除去できるようになります。正しい仕上げ磨きの方法については、歯科衛生士が分かりやすく丁寧にご案内いたします。

どうして乳歯からの予防が大切なの? IMPORTANT

歯質が柔らかく虫歯の進行が早い

乳歯は永久歯と比べて歯質が柔らかく、虫歯菌の影響を受けやすい傾向にあります。進行も速いため、保護者の方にとっては「すぐに虫歯になる」と感じる場面も少なくありません。予防には、お子様に合わせた方法を取り入れることが重要です。

歯のトラブルの症状に気づきにくい

乳歯の虫歯は進行しても痛みを感じにくく、変色も目立たない場合があります。またお子様自身が違和感に気づきにくく、歯科医院にも抵抗がある子が多いため、痛みがでても保護者の方に伝えずに我慢するケースも珍しくありません。保護者の方による仕上げ磨きは、トラブルを見逃さないためのポイントの一つといえます。

将来の歯並びに影響する

乳歯には「食べ物を噛む」以外に「永久歯が正しい位置に生えるための道標」としての役割ももっています。虫歯や怪我によって生え変わりの時期よりも早く抜けてしまうと、永久歯がズレて生えてしまう可能性があるため注意が必要です。しっかりと食べ物を噛めないことで顎の成長不足にもつながります。

歯科治療に対しての抵抗感を抱きにくい

予防を目的とした通院を習慣化しているお子様は、治療に対する不安を抱きにくくなります。定期的な予防ケアを通じて重要性を理解し、自発的にブラッシングや定期検診に取り組むきっかけにもなります。

虫歯を予防するためにできること PREVENTION

フッ素塗布

歯の表面にフッ素を塗布することで、初期虫歯の再石灰化(唾液に備わる自然治癒のはたらき)を促進し、歯質を強化することが期待されます。

歯科医院では、高濃度のフッ素を取り扱っており、お子様だけでなくご希望があれば大人の方にもご利用いただけます。乳歯や生え変わりの時期など、虫歯のリスクが高まるタイミングには特に有効です。

特殊な材料で噛み合わせ面の溝を埋めて、虫歯の予防を図る処置です。虫歯は「歯と歯の間」「歯と歯ぐきの境目」「歯の噛み合わせ面の溝」にできやすく、とくに乳歯は永久歯よりも複雑な形状をしているため注意が必要です。

歯科医院では虫歯予防の一環として、乳臼歯や6歳臼歯を中心にシーラントの処置を推奨しています。

歯磨きトレーニング

自分磨きが上手くなるには、まず「汚れの存在」を理解することが大切です。歯磨きトレーニングでは、染め出し液を用いてプラークを可視化し、鏡を見ながら正しい磨き方を丁寧に説明します。

また、専用機械によるクリーニングは、普段の歯みがきでは取り切れない汚れを除去できます。お子様の年齢や性格に応じて対応いたしますので、安心してご来院ください。

もし虫歯が見つかったら

治療の流れ Flow

カウンセリング

初診時には問診票をご記入いただき、その内容をもとにカウンセリングを行います。ご要望や不安を把握する大切な時間です。アレルギーの有無や健康状態は、歯科治療をするうえで重要な情報となりますので忘れずにお伝えください。

検査・診断

お口の中を視診・触診し、生え変わりの状況や顎の骨の状態を把握するためにレントゲン検査を実施します。検査結果と治療計画について説明し、ご同意いただいた上で治療を開始いたします。

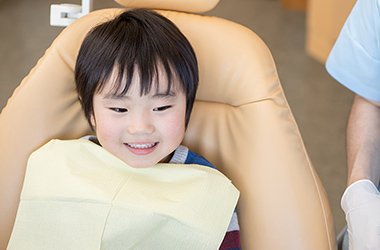

お子様との信頼関係を築く

お子様は、普段聞きなれない音や臭いに敏感です。落ち着いて処置を受けられるよう、スタッフとの信頼関係を築くラポールタイムを大切にしています。

また、TSD法(Tell:説明、Show:見せる、Do:実践)を取り入れ、段階を踏んで進めることで、不安を和らげられるよう配慮しています。

治療

しっかり信頼関係を築き、治療や処置の必要性をお子様に理解していただけたら、いよいよ実際の治療へと移行します。

歯科医師やスタッフがコミュニケーションを取りながら進めるため、恐怖心は感じにくいでしょう。保護者の方が付き添う場合は、ぜひお声がけや手を握ってあげるなどのサポートをお願いします。

定期メンテナンス

処置が終了した後も、良好な口腔環境を維持するために定期的なメンテナンスを推奨しています。乳歯の虫歯は早期発見が難しく、症状が進行すると治療の痛みもでやすくなるため、予防のための通院をご検討ください。

なるべく痛みに配慮した治療

痛みに対する不安を軽減できるよう、麻酔の方法にも工夫を取り入れています。まずは表面麻酔で針を刺す際の刺激を抑え、次に極細針をセットした電動注射器を使用することで麻酔薬の注入圧を一定に保ち、痛みを感じにくいようにしています。

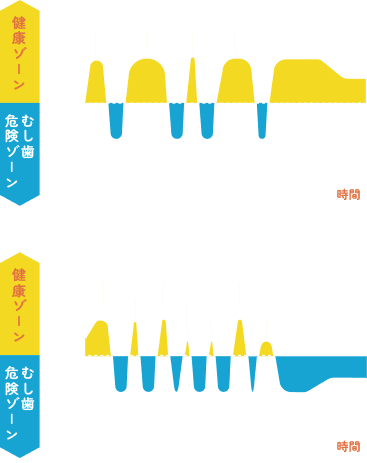

ステファンカーブってなに?

ステファンカーブは、飲食によるお口のpHの変化を表したグラフのことです。通常、お口のなかは唾液の働きによって中性に保たれていますが、飲食後は一時的に酸性に傾きます。虫歯や歯周病の原因となる細菌は酸性の環境を好むため、酸性の状態が続くことで発症リスクが高まるとされています。

「だらだら食べ」や「間食の回数が多い」などの習慣が、虫歯や歯周病のリスク要因とされるのはこのためです。pHを早く中性に戻すには、酸性化の原因となる食べかすなどの残留物を取り除くことが重要です。「食事の時間を決める」「間食を控える」「粘着性の強い食品を避ける」といった工夫も、中性に戻す働きを促進する対策として有効です。

マイナス1歳からの予防/

マタニティ歯科・妊婦健診

生まれたばかりの赤ちゃんのお口のなかには、虫歯の原因となる菌は存在していません。これらの菌は、保護者とのスキンシップ(食器の共有、口移し、食べ物を冷ますための息かけなど)を通じて感染する可能性があります。ただし、これらのスキンシップは、赤ちゃんにとって必要なものであり、無理に控えるのは育児やお子様の成長に支障をきたす可能性があるため良いとはいえません。そのため、歯科医院では感染を防ぐ手段として、スキンシップを制限するのではなく、予防措置の強化を提案しています。

保護者のお口のなかが健康であることが大切

赤ちゃんへの感染リスクを低減するためには、まず周囲の大人の口腔内が清潔で健康な状態であることが前提となります。仮に菌が移った場合でも、量が少なければトラブルの発症リスクを抑えることが可能です。妊娠前から予防的なケアを始め、良好な状態を保つことが望まれます。

妊娠中・出産後しばらくは歯周病のリスクが上がる

ホルモンバランスの変化やつわりにより、妊娠中や産後は歯ぐきの腫れや出血が見られることがあります。歯周病菌の増加は、早産や低出生体重児のリスク因子とされているため、妊婦健診などで口腔の状態を把握し、適切なケアを行うことを心掛けましょう。また、つわりがある方など、体調に応じたセルフケアの方法についても、必要に応じてアドバイスしています。

なお、院内はベビーカーを押したまま移動できるよう、バリアフリー設計となっており、おむつ交換台も設置しています。小さなお子様がいらっしゃる方にもご利用いただきやすい環境です。

食育指導を通じて健やかに

成長できるように GUIDANCE

食に関する知識や望ましい食習慣を身につけるための食育指導に力を入れています。「食べる機能の発達」や「食習慣の形成」「虫歯や歯周病予防」などを目的としており、いずれも成長期における心身の健康維持に欠かせない要素とされています。

咀嚼機能の発達を促すために

噛む力を発達させるためには、「口周りの筋肉の発達」「顎骨の成長」「正常な歯列と咬み合わせの形成」が相互に関係しています。唇・頬・舌・咽頭部の筋力が不十分だと、食べ物を十分に噛めずに早く飲み込んでしまい、喉の詰まりや消化器への負担を引き起こす可能性があります。また、唇をしっかり閉じられない場合は、口呼吸の習慣が定着し、歯列不正や虫歯・歯周病のリスクが高まると指摘されています。

全体の歯でしっかり噛むことは、顎の健全な成長だけでなく、脳の働きにも良い影響を与えるとされています。日常的に噛む力を十分に発揮できる口腔環境を整えることは、将来の健康を支える基盤の一つです。

食習慣の形成における工夫

発育段階に応じた食事内容を意識することが、望ましい食習慣の定着につながります。食事は全身の健康と密接に関わっており、特に歯科の観点からは、やわらかい食品ばかりに偏ることで、口周囲の筋力や顎の骨の発達が不十分になることがあげられます。

さまざまな食感や味を体験することは、好き嫌いの抑制に役立つとされ、栄養バランスの整った食生活を継続しやすくなります。

虫歯や歯周病を予防

栄養バランスを欠いた食事は、免疫機能の低下を招く要因の一つとされています。免疫力が低下すると、虫歯や歯周病などの口腔内トラブルが起こりやすくなるため、日常的に栄養の偏りを防ぐことが大切です。また、正しい咬み合わせや歯並びを目指すことで、予防効果の強化につながります。

保護者の皆様へご協力のお願い TO PARENTS

しっかり褒める

お子様は、大人に比べて歯科治療に対して不安を抱きやすい傾向があります。院内の雰囲気に慣れていても、初めて経験する処置に戸惑い、泣いてしまうこともあります。そうした場面では、保護者の方からの「褒め言葉」が効果的です。うまくできた場合は、たとえ小さなことでも、できたことに対してはその都度褒めてあげることで、その後の受診への意欲にも良い影響を与えます。

嘘をつかない

「遊びに行く」と伝えて歯科医院へ連れてくるような対応は、お子様が通院に対して不信感を抱くきっかけとなることがあります。過度な期待を持たせたうえで実際の内容と異なる行動を取ることは、結果として信頼関係を損なう原因にもなります。

歯科受診の必要性を正しく知ってもらい、そのうえで納得して来院してもらうことが望ましいと考えています。お子様の機嫌を取る目的であっても、事実とは異なる説明は避けるようご協力をお願いいたします。

仕上げ磨き

毎日行う歯磨きですが、実際はとても難しいものです。お口のなかを隅々まできれいにできるのは大人の方でもそう多くはなく、歯ブラシを細かく動かすことが難しいお子様は、尚更お手入れ不足になりやすいといえます。むし歯や歯周病を予防するためにも、すべての歯が永久歯に生えそろうまでは、保護者の方による仕上げ磨きを継続することが推奨されています。

- KIDS ROOM

通院が楽しくなる♪

キッズルームを併設しています待ち時間を過ごしやすくするため、絵本やビデオ、おもちゃなどをご用意しています。保護者の方が処置を受けている間、スタッフがお子様をお預かりすることも可能です。ご希望の際はお声がけください。